En détaillé, pour les intéressés !

Caractéristiques du magma et son influence sur l'activité volcanique

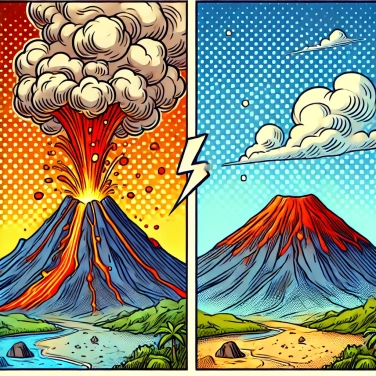

Le magma, cette roche liquide brûlante sous la surface terrestre, conditionne largement la capacité d'un volcan à entrer en éruption. Sa texture, appelée viscosité, influence directement son activité : un magma fluide, moins épais, remonte rapidement et permet aux gaz qu'il contient de s'échapper facilement, donnant des éruptions plutôt calmes, type coulée de lave tranquille. À l'inverse, un magma très visqueux et épais avec beaucoup de silice piège les gaz. Résultat : ces gaz s'accumulent, créent une pression énorme et finissent par exploser violemment. La composition chimique, notamment la richesse en silice, détermine donc directement si un volcan reste actif ou préfère faire la sieste pendant longtemps.

Impact des mouvements tectoniques dans l'activité des volcans

Les plaques tectoniques, à la manière d'un puzzle géant, flottent sur le manteau terrestre. Lorsqu'elles s'écartent, le magma remonte à la surface, créant des volcans actifs le long des failles océaniques, comme au milieu de l'Atlantique avec l'Islande. À l'inverse, là où deux plaques se rencontrent, l'une glisse parfois sous l'autre (un phénomène appelé subduction), provoquant la fonte partielle des roches et une pression accrue. Résultat : des éruptions explosives intenses, comme celles du "cercle de feu" du Pacifique. À certains endroits, les plaques bougent peu, donc moins d'activité volcanique... d'où des volcans endormis ou éteints.

Le rôle de l'activité géothermique dans le réveil des volcans dormants

Sous nos pieds, la chaleur du manteau terrestre fait circuler de l'eau chaude dans les roches : c'est ce qu'on appelle l'activité géothermique. Là où elle est forte, cette chaleur peut petit à petit réveiller un volcan en réchauffant son magma endormi, le rendant plus fluide et mobile. Des sources chaudes ou des geysers qui apparaissent près d'un volcan sont souvent le signe que quelque chose se passe là-dessous. Cette chaleur qui remonte lentement rend à nouveau le magma capable de circuler, bouger, remonter vers la surface. Bref, l'activité géothermique agit un peu comme une alarme discrète : quand ça commence à chauffer un peu trop, il faut surveiller le volcan.

Les gaz volcaniques et leur lien avec le niveau d'activité

Les volcans actifs rejettent souvent de grandes quantités de gaz volcaniques, notamment du dioxyde de soufre, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ces gaz proviennent directement du magma remontant vers la surface. Plus la pression exercée par ces gaz est forte, plus le magma remonte rapidement, augmentant les chances d'une éruption imminente. C'est un peu comme une bouteille de soda agitée : plus il y a de gaz accumulé, plus ça risque de péter fort. À l'inverse, les volcans endormis ou inactifs émettent beaucoup moins de gaz, indiquant qu'il y a peu ou plus de magma en mouvement à proximité de la surface. L'analyse du volume et de la composition chimique de ces gaz permet donc aux volcanologues d'avoir de précieux indices sur le degré d'activité ou de repos d'un volcan précis.

L'historique éruptif : clé pour comprendre le sommeil ou le réveil des volcans

L'historique des éruptions permet aux scientifiques de déterminer le tempérament d'un volcan. Un volcan qui a régulièrement craché sa lave au cours des dernières décennies a de grandes chances de recommencer ; alors qu'un volcan silencieux depuis plusieurs siècles pourrait sommeiller tranquillement. Mais attention, certains volcans réputés calmes nous ont déjà bien surpris : quelques-uns se réveillent brutalement après des années de sommeil, d'où l'importance d'observer leur passé en détail. En étudiant les dépôts de cendres, les couches de lave solidifiée et les récits d'éruptions anciennes, on peut prévoir avec davantage de fiabilité si un volcan risque de revenir au premier plan ou bien de rester confortablement endormi.

![Explique pourquoi certains dieux hindous ont plusieurs bras ?]()

![Explique pourquoi la pression atmosphérique varie avec l'altitude ?]()

![Explique pourquoi le devoir de mémoire est important ?]()

![Explique pourquoi Anne Frank est-elle devenue un symbole de la résistance face à l'oppression pendant la seconde guerre mondiale ?]()